Journalismus zu definieren – das war immer schon der Versuch, einen ziemlich großen Pudding an die Wand zu nageln. Jetzt bröckelt auch noch die Wand weg. Verlage verabschieden sich von publizistischen Produkten, amerikanische IT-Riesen geben den Takt der Medienbranche an und immer mehr Menschen stellen einfach selbst online Öffentlichkeit her. Das verunsichert die professionellen Kommunikatoren. Aber da müssen wir wohl durch. Ein kleiner Orientierungsmarsch.

Landschaft Online: Am Bild von der digitalen Verflüssigung hänge ich sehr. Ist es doch so treffend zweideutig. Einerseits löst der rasende Medienwandel schneller denn je Verkrustetes auf. Andererseits macht der reißende Fluss nicht vor Werten halt. Wenn man denn Journalismus für einen solchen hält. Manche denken tatsächlich, dieser Beruf werde langsam überflüssig. Andere behaupten: Jetzt geht es erst richtig los!

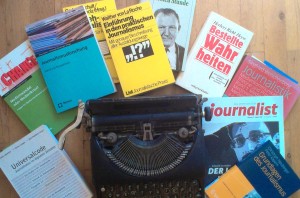

Anfang oder Ende, Abbruch oder Aufbau. Alle Lebenserfahrung lehrt: Die Wahrheit müssen wir irgendwo zwischen den Extremen vermuten. Aber wo genau? Vieles habe ich mir dazu in den letzten Monaten angesehen und angelesen. Jetzt das Geständnis: Mit jedem neuen Buch, jedem weiteren Blogpost wuchs zunächst nur meine Verwirrung. Am besten, man lernt gleich, mit Paradoxien zu leben. Der in der Fachwelt recht angesagte Journalist und Blogger Richard Gutjahr überschreibt seinen Twitter-Account mit dem programmatischen Satz: „Seiner Zeit oft voraus – und fast immer zu spät“.

New Media-Guru Jeff Jarvis schockierte die Branche kürzlich mit der These: „There are no journalists, there is only the service of journalism”. Der Mann lehrt übrigens als Professor in den USA Journalismus. In den Staaten gibt es eine Reihe innovativer “labs”, in denen mit dem Berufsbild sehr einfallsreich experimentiert wird. Gern werden amerikanische Ideen nach Deutschland exportiert. Zollfrei, aber durchaus folgenreich. Wie nicht nur das Beispiel Springer lehrt.

Auch wenn sich da vieles in mir sträubt, die Position von Jarvis verdient Aufmerksamkeit. Journalist ist demnach also, wer gerade an einer Story vorbeikommt und auch die Mittel dabei hat, sie aufzunehmen und ins Netz zu befördern. Damit wäre Journalismus kein Beruf mehr, sondern eher ein Zustand, in den jeder geraten könnte oder auch nicht.

Das klingt nach einer einfachen Lösung: Wenn sich klassischer Journalismus im digitalen Meer tatsächlich bald auflöse sollte, wird er vielleicht künftig viel bekömmlicher, quasi homöopathisch. Beispielsweise demokratischer, ehrlicher und billiger. Andererseits arbeiten ja jetzt noch viele Menschen – in Deutschland vielleicht 50.000 – in dem Glauben, einen Beruf auszuüben. Wo lassen sich denn auch künftig noch die Verantwortlichen für gesellschaftliche Kommunikation packen, nach ihren Maßstäben fragen, zur Verantwortung ziehen? Was machen wir mit den unendliche vielen Presserabatten?

Stellen wir mal die letzte Frage zurück. Schon auf die anderen gibt es beleibe noch keine befriedigenden Antworten. Haben wir denn wirklich keine Gewissheiten? Keine Definition? Doch, eher zu viele als zu wenig.

1845 schrieb etwa ein Herr Robert E. Prutz die erste „Geschichte des deutschen Journalismus“. Diesen bezeichnete er als „tägliche Selbstkritik“, die „die Zeit ihrem eigenen Inhalt unterwirft“. Eine poetisch formulierte, große Aufgabe für edle Geister. Zur Funktion der Journalisten, Öffentlichkeit für das Selbstgespräch einer Gesellschaft herzustellen, gab es seitdem noch reichlich Texte mit Selbsbeweihräucherungen und Beschimpfungen. So bezeichnete der Philosoph Peter Sloterdijk die Medienwelt bereits vor 30 Jahren als „uferlose“. Sie bilde einfach alles ab und sage dadurch nichts mehr aus. Er läge mindestens heute gar nicht so falsch damit.

In der Journalistik ist über die letzten Jahre so etwas wie ein „Wettbewerb um das beste Etikett“ entstanden, wie es Kommunikationswissenschaftlerin Wiebke Loosen formuliert. „Angepasste Außenseiter“ hätten zunächst als ideologisch getriebene „Missionare“ das Publikum agitiert, später als professionelle „Souffleure“ alles mögliche erzählt und stünden jetzt als Informationsprofis unter der „Diktatur des Publikums“, selbst wenn es sich um „Alphatiere“ handelt. Alle Zitate sind Befunde aus durchaus ehrenwerten Forschungsstudien.

Da ist überall was dran. Dennoch reicht es für keine absolute Gewissheit. Das sehen auch die wissenschaftlichen Autoren ein. Man kann sich aber darauf einigen, dass das journalistische Feld schon immer unübersichtlich weit gespannt war. In voller Absicht. Offen sollte der Zugang zu den Medien prinzipiell sein, damit alle Talente und alle Meinungen eine Chance bekommen. Was hatten die Lifestylereporterin von RTL 2 und der Philosopphieredakteur der Zeit denn jemals gemeinsam?

Sobald wir den Rahmen für Journalismus enger festlegen wollen, erleben wir einen delikaten Widerspruch: Sicherheit in der Definition des Berufsbildes, zum Beispiel durch Ausbildungsvorschriften, gingen zu Lasten von Freiheiten. Umgekehrt lässt sich publizistische Freiheit ohne gesicherte Regeln für die Arbeit der Medienbranche nicht garantieren.

Ein Trend ist zumindest klar: Wirtschaftlicher Druck und technischer Fortschritt flexibilisieren den Beruf in jeder Hinsicht, machen ihn zur ständigen Herausforderung. Überholt ist da langsam das Bild vom „Schleusenwärter“, an dem die Inhalte vorbei müssen, bevor sie das Publikum erreichen. Stattdessen gibt es immer mehr publizistische Rettungsschwimmer, die zunehmend auch um das eigene Überleben im digitalen Meer kämpfen müssen.

Mit der Deutung „gut“ oder „schlecht“ kommt der Suchende beim Thema Medienwandel einfach nicht weiter. Wir müssen festhalten und aushalten: Weder gibt es derzeit genug Erkenntnisse noch ausreichend Kriterien. Vielmehr wird experimentiert oder reflektiert, je Temperament. Den einen liegt das Nachdenken, die anderen müssen einfach mal loslegen. Wer was macht, ist auch, aber nicht nur eine Generationsfrage. Bleiben wir im Gespräch, vielleicht ja auch in diesem Blog.

Ich räsoniere tendenziell lieber, was aber nicht wie „resignieren“ klingen soll. Denn jede technisch-kulturelle Entwicklung hat ihre offene Phase und ihre anschließende Festlegung. Das lernen wir bei Tim Wu in seinem Buch „Master Switch“. Um nochmal die Metapher „Verflüssigung“ vom Anfang aufzugreifen: Irgendwann wird auch der digitale Fluss an manchen Stellen eingedämmt, begradigt, aufgestaut oder umgelenkt.

Journalismus wird dann vermutlich anders aussehen, aber nicht untergegangen sein. Interessanter Weise halten sich viele alten Marken noch am ehesten über Wasser. Der Spiegel zum Beispiel. Hier platziert „Edelfeder“ Cordt Schnibben mit einem hauseigenen Innovationsteam die “Multistory“ für mehrere mediale Ausspielkanäle. Erstes Thema ist übrigens die „Zeitungskrise“. Scheint wichtig zu sein.

Deine Meinung ist uns wichtig