Die Aggressivität der Mediengesellschaft steigert sich. Denn wir verstrahlen unsere Öffentlichkeit mit Dichotom-Energie, mit einer Diskussionskultur, die kaum noch differenziert, sondern immer weiter spaltet. Wir können und sollten uns umstellen.

Sicher bin ich weder der erste noch der einzige, der sich darüber wundert, wie Diskussionen seit einiger Zeit immer schriller werden, ob nun privat oder publik. Gerade hat der Kommunikationswissenschaftler Bernhard Pörksen dazu ein Buch veröffentlicht. Er spricht darin von einem „kommunikativen Klimawandel“, menschengemacht.

Im öffentlichen Raum – übrigens nicht nur im digital vernetzten – verwandeln die Diskutanten tatsächlich wichtige Zeitfragen sofort in spaltbares Material. Das ist aber für die gesellschaftliche Debatte in Krisenzeiten höchst ungesund. Viele gute Gedanken werden das nicht überleben oder bis zur Unkenntlichkeit verformt.

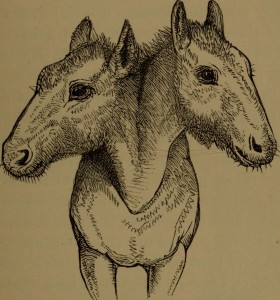

Ziemlich schnell mündet jede relevante Auseinandersetzung in einen binären Code, richtig/falsch, Freund/Feind, Wahrheit/Lüge. Was bislang eine allgemein akzeptierte rednerische Überformung im öffentlichen Streit war, ist zum Dauerzustand geworden, zur großen „Gereiztheit“ (Pörksen). Nur noch Spitze, kein argumentativer Eisberg mehr drunter.

Die Medien-Meta-Debatte betrifft dieser Effekt ganz besonders. Mitten in einer Informationsindustrie-Revolution, wie wir sie seit Jahren immer intensiver und schneller erleben, ist das auch nicht weiter verwunderlich. Was aber nichts besser macht.

Wir diskutieren unter unserem Skalen-Niveau

Da ich mich gerade intensiv mit empirischer Forschungsarbeit befasse, spitze ich mal im sozialwissenschaftlichen Jargon zu: Wir streiten weit unter unserem Skalen-Niveau. Weil wir die Debatten quasi mit Dichotom-Energie anheizen. Und das ist gefährlich dumm. Denn die Verhältnisse werden schwer kalkulierbar, wenn wir nur mit „gleich/ungleich“ rechnen können.

Was bedeutet der Kalauer „Dichotom-Energie“? Fast jeder kennt ja heutzutage Umfragen und ihre Mess-Skalen. Metrische und quasi-metrische sind ziemlich differenziert (zum Beispiel in fünf Stufen, von „stimme voll zu“ bis „stimme überhaupt nicht zu“) und ordinale (Schulnoten) geben immerhin eine Rangfolge an. Aber wenn die Antwortmöglichkeiten dichotom sind, gibt es nur zwei Möglichkeiten: „Trifft zu“ oder nicht. Ja, ja oder nein, nein. Manchmal ist das nützlich oder sogar notwendig. Aber eben nicht immer.

Als ich vor bald fünf Jahren die Branchendebatten in diesem Blog genauer zu beobachten begann, habe ich mir gleich am Anfang ein Dokument mit dem Titel „Diskussionskultur“ angelegt. Darin wollte ich Gedanken und Beispiele zu den überschnappenden Angriffen im kommunikativen Miteinander sammeln.

Wie naiv. Natürlich wuchs mir das viele Anschauungsmaterial schnell über den Kopf. Dabei ging es nicht nur um den viel diskutierten aggressiven Tonfall vieler Kommentarschlachten. Für noch gefährlicher halte ich die Zwangs-Lagerbildung. Die Aufteilung beispielsweise der Medienlandschaft in einen manipulierten Mainstream und in eine emanzipierte Alternativ-Öffentlichkeit.

Das ist Wahnsinn und es hat Methode. Kein argumentativer Streit innerhalb des Systems, sondern bereits ein Kampf gegen – oder eben für – „das System“.

Erst dachte ich, sicher irgendwo zu Recht: „Du bist nichts mehr gewohnt. Der Ton ist eben rauer geworden.“ Gerade Journalisten können ja bekanntermaßen besser austeilen als einstecken. Aber aus Medienkritik wurde pauschales Vorurteil, manmal Hass, geradezu körperlich erfahrbar. Ein kategorisches Ausschließlichkeits-Denken verwandelte Meinungsaustausch in existenziellen Deutungskampf: Du oder ich.

Therapie: „redaktionelle Gesellschaft“, Pragmatismus und Differenzierung

Nun sind derlei Befunde wenig originell und auch nur begrenzt hilfreich ohne Therapie-Vorschlag. Also: Mit der Idee von Prof. Pörksen, unsere demokratische Öffentlichkeit in eine neue, „redaktionelle Gesellschaft“ zu verwandeln, kann ich gut leben. Andere wohl auch. Eine gemeinsame Bildungsanstrengung ist es allemal wert.

Zudem könnten wir es mit einer richtig dicken Portion Kulturpragmatismus versuchen, so wie das der SZ-Social-Media-Chef Dirk von Gehlen ratlos rät. Wie wäre es, wenn wir standardmäßig die Vermutung hegen würden, auch der andere könnte Recht haben?

Schließlich könnten wir mehr Skalierung wagen, mehr Spannung zulassen statt uns zu zerreißen. Wieder feiner unterscheiden lernen. Eine breitere Skala schließt übrigens eindeutige Ergebnisse nicht aus. Das ist hier kein Plädoyer für Gelaber. Es geht mir aber um den kategorialen Absolutheits-Anspruch, mit dem viele Fragestellungen mittlerweile verknüpft sind.

Ist es doch schlicht verantwortungslos, Menschen vor fahrlässig vereinfachte Alternativen zu stellen. BREXIT zum Beispiel. Ich räume allerdings ein großes Problem meiner Argumentation ein: Man kann derlei nicht allein unterbinden, mehr noch: Die Ingenieure der Dichotom-Energie sperren ihre Gegner oft gegen deren Willen in eine inhaltliche Zwangsgemeinschaft: „Establishment“, „Alt-Medien“, „Putin-Versteher“ und so weiter.

Man kann sich kaum entziehen und sollte es doch versuchen.

Muss ich wirklich jeden Text von Deniz Yücel gut finden, weil ich seine skandalöse Behandlung durch den türkischen Staat absolut missbillige? Heißt, den Begriff „Lügenmedien“ abzulehnen, jeden journalistischen Fehlgriff zu rechtfertigen? Besteht die Alternative zur Verleger-Kampfvokabel „Staatsfunk“ in einer Verklärung des Öffentlich-Rechtlichen als perfekt?

Sei ahnen meine Antwort: Nein, selten liegen die Dinge so eindeutig.

Ob man die vorhandenen Widersprüche dieser Medienwelt dialektisch auflösen kann, überlasse ich den Philosophen. Dass wir aber lernen sollten, mit Uneindeutigem zu leben und Ambivalenz zu tolerieren, das traue ich mich schon zu vermuten. Wenn wir einander nämlich nicht mehr ertragen können, dann müssen wir uns bekriegen. Rhetorisch sind wir auf dem besten Weg dahin und sollten deshalb umkehren.

Das finde ich gut.

Die Fähigkeit, miteinander reden zu können halte ich für eine Vorraussetzung, damit Demokratie funktionieren kann. Es ist der Unterschied zwischen „öffentliche Willensbildung“ und „Diktatur der Mehrheit“.